この記事では、PERを活用した株式投資について説明します。PERは、過去のPER実績範囲をもとに現在の株価が割安かどうか判断する目安にできる指標で、売買タイミングの判断に使うことができます。

一方で、PERの誤った使い方2件「PERが低い株は割安だから買い」「低PER銘柄だけスクリーニングすればいい」についても紹介しますので、注意して確認してください。

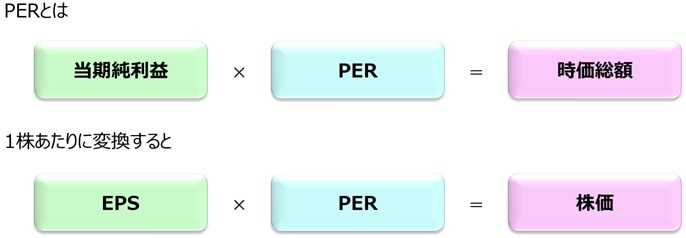

PERとは?

PER(Price Earnings Ratio)とは、株式の時価総額が当期純利益の何倍かを示す指標です。1株あたりに変換すると、EPSとPERを掛けた値が株価になります。

EPS(Earnings Per Share)は、1株あたりの当期純利益のことです。

PERからわかること

例えば、ある会社の株価が1,000円でEPSが100円なら、PERは1,000円÷100円=10倍です。EPSが100円のまま、この会社の株価が2,000円になった場合、PERは2,000円÷100円=20倍となります。

一般的に、PERが高いほど利益に比べて株価が割高であり、PERが低いほど割安と判断されます。

PERの誤った使い方

PERの誤った使い方2件「PERが低い株は割安だから買い」「低PER銘柄だけスクリーニングすればいい」についても紹介しますので、注意して確認してください。

PERが低い株は割安だから買い?

PERで割安だからといって、今後その株が上がるとは限りません。

PERの水準は会社ごとで変わります。業種が同じ場合でも、ビジネスモデルが違えばPER水準には差があり、単純に比較できないものです。

よく、「同業他社で比較してPERが低ければ割安」と言われていますが、株はそれほど単純ではありません。例えば、同じ業種であっても、新しいビジネスモデルで急成長している企業と、業績が横ばいの老舗企業は、同じPER水準になりません。

低PER銘柄だけスクリーニングすればいい?

急成長している企業のPERは高いものです。そしてPERが高い水準を維持したまま、何年も株価が上がり続けることがよくあります。

株のスクリーニング条件に「低PER」を入れていると、このような急成長株を見落としてしまいます。

PERを活用する方法

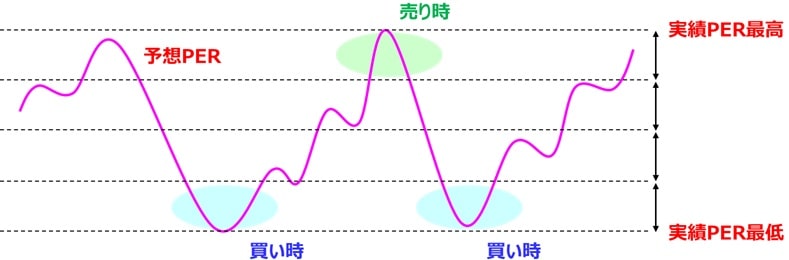

過去のPER実績範囲から、現在の株価が割安かどうかを判断する

例えば有望な企業を見つけて、その企業の株を買いたいとき、今が買い時かどうかどうやって判断しますか?PER実績範囲を確認すれば、今が買い時かどうか判断できます。

ある企業の過去実績PERが下のチャートのように変動していたとすると、過去実績PERの最低値と最高値を4分割し、一番下の1/4のゾーンなら買い時、一番上の1/4のゾーンなら売り時と判断します。

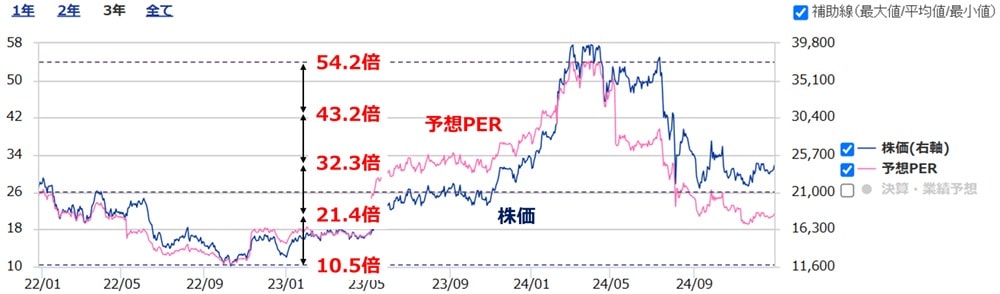

実際の企業で考えてみます。下のチャートは2022年1月から2024年12月までの東京エレクトロンの株価と予想PERの推移を表しています。ピンクの線が予想PERを表していて、この期間では最低値が10.5倍、最高値が54.2倍でした。

この最低値と最高値を4分割し、一番下の1/4の10.5倍~21.4倍のゾーンなら買い時、一番上の1/4の43.2倍~54.2倍のゾーンなら売り時と判断します。

2024年12月末時点での予想PERは21.4倍なので、ぎりぎり買い時ゾーンに入った頃で、もう少し下がるのを待ちたい水準と考えます。

この、過去のPER実績範囲から現在の株価が割安かどうか判断する方法は、伝説のファンドマネージャー、ピーター・リンチも同様の手法を使っていたといいます。

PERは安定性と成長性を表す指標

コーポレートファイナンス理論におけるDCF法や配当割引モデルから、PERの理論値は次の式で表されます。

資本コストとは、企業が資本を調達・維持するために必要なコストです。株式に対する配当金やキャピタルゲイン、借入金に対する利息が代表的で、資金提供への見返りととらえることもできます。DCF法の割引率に相当します。

この式から次のことがわかります。

- 資本コスト↑ ⇒ PER↓

- 資本コスト↓ ⇒ PER↑

- 成長率↑ ⇒ PER↑

- 成長率↓ ⇒ PER↓

つまり、資本コストと成長率でPERの水準が決まります。

資本コストとは、資本を調達する企業にとっては、最低限乗り越えなければならないハードルレートです。逆に投資家にとっては最低限の期待収益率であり、リスクを表す指標でもあります。リスクが高ければ高いリターンを要求しますし、リスクが低ければリターンも低くなります。

つまり、資本コスト(リスク)が高ければPER(=株価÷EPS)は低くなり、逆に資本コスト(リスク)が低ければPER(=株価÷EPS)は高くなるはずです。

安定性の高いビジネスは資本コストが低いですので、安定性が低ければPERも低くなり、安定性が高ければPERも高くなると言い換えることができます。

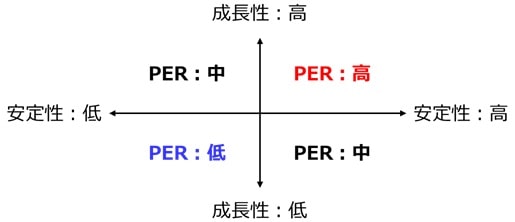

結論として、それぞれの企業のPERの水準は、安定性と成長性をもとにこのように分類することができます。

- 安定性:低、成長性:低 ⇒ PER:低

- 安定性:低、成長性:高 ⇒ PER:中

- 安定性:高、成長性:低 ⇒ PER:中

- 安定性:高、成長性:高 ⇒ PER:高

まとめ

この記事では、PERを活用した株式投資について説明しました。PERは、過去のPER実績範囲をもとに現在の株価が割安かどうか判断する目安にできる指標で、売買タイミングの判断に使うことができます。

一方で、PERの誤った使い方2件「PERが低い株は割安だから買い」「低PER銘柄だけスクリーニングすればいい」についても紹介しました。この2件は勘違いされている方もいるかもしれませんので、ご注意ください。

最後に、PERの理論的な解釈についても説明しました。PERは安定性と成長性を表す指標であることがわかっていただけたと思います。